細かい市区の編成まで地図には反映されていないことがあるので、大まかにこういう変遷で東京市区が変わっていったものだと思ってください。

東京府の始まり

慶応4(1868)年に江戸を東京とする詔が発布され、東京府が設置されました。明治11(1883)年、発足時

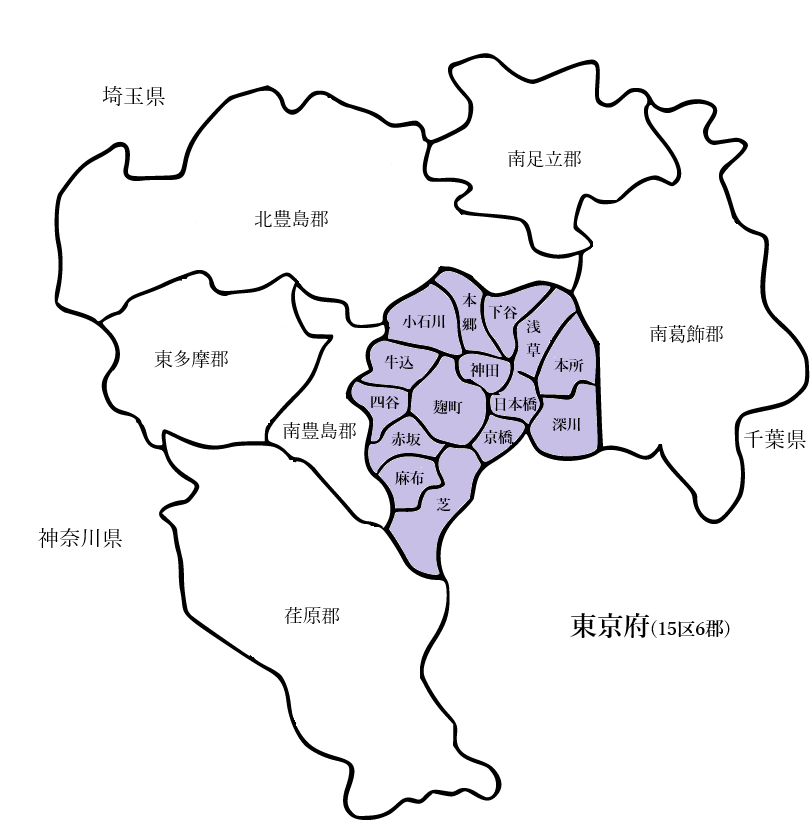

明治11年の郡区町村編成法によって、東京府は、東京市15区、6郡となりました。明治21年の市制町村制によって特例法が公布されて、東京府東京市が成立します(他に特例が適用されたのは京都、大阪)。明治31年にこの特例は廃止が決定しましたが、引き続き東京市は15区制のままとされました。

また、このとき伊豆諸島も東京府に編入されています。

・15区

麹町区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区

・6郡

在原郡、東多摩郡、南豊島郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡

東京府、東京市15区、6郡

明治13(1885)年、小笠原諸島編入

東京府に小笠原諸島が編入。明治26(1893)年、3郡追加

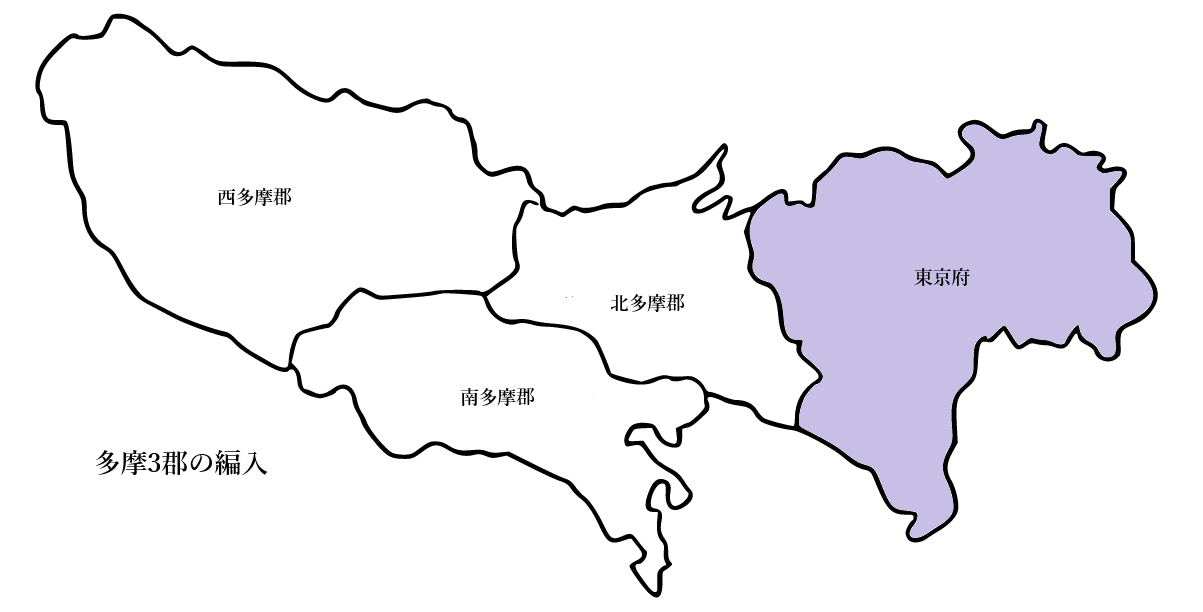

神奈川県から東京府へ3郡が東京府に移管され、現在の東京都の区域とほぼ同じ面積を持つようになります。・3郡

西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡

東京府、3郡追加

明治29(1896)年、豊多摩郡の成立

東多摩郡、南豊島郡が合併、豊多摩郡に。大正9(1920)年、内藤新宿の編入

豊多摩郡にあった内藤新宿を四谷区に編入。昭和7(1932)年、大東京成立

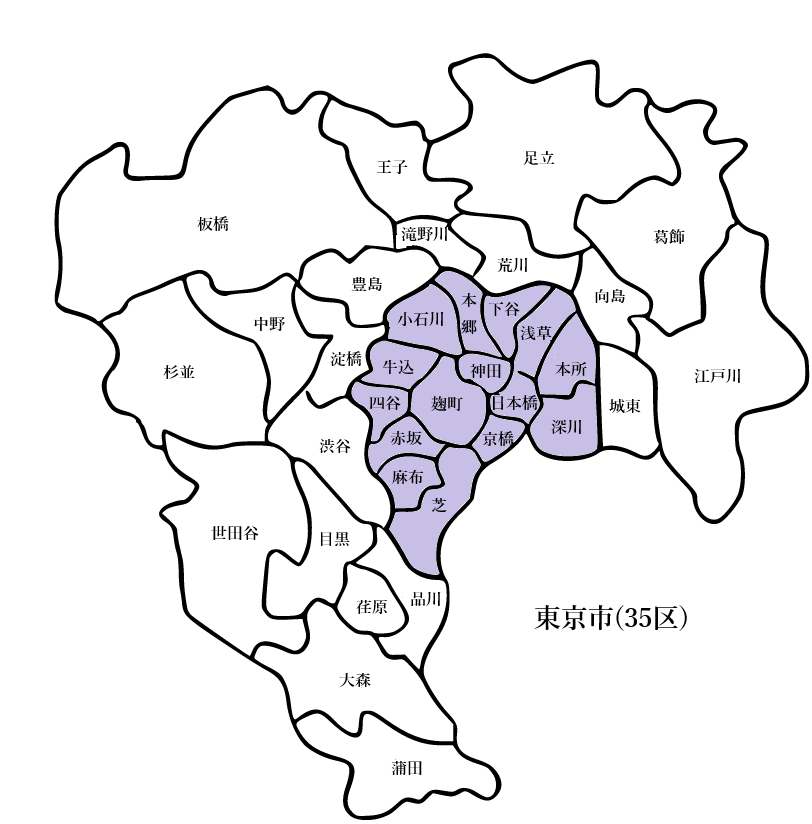

大正11(1922)年に、東京の都市計画として東京駅を中心に半径10マイルは東京とすることとされました。以降、震災を挟んで都市計画が進み、昭和7年にそれまでの東京市とそれに隣接する5郡を編入、新たに20区として35区制の大東京が成立しました。(この時、北多摩郡の千歳村、砧村がこの編入からは除かれています)

・35区

従来の15区

旧荏原郡、品川区・荏原区・目黒区・大森区・蒲田区・世田谷区

旧豊多摩郡、渋谷区・淀橋区・中野区・杉並区

旧北豊島郡、豊島区・滝野川区・荒川区・王子区・板橋区

旧南足立郡、足立区

旧南葛飾郡、向島区・城東区・葛飾区・江戸川区

東京府、東京市35区

昭和11(1936)年、千歳村、砧村の編入

北多摩郡の千歳村、砧村が世田谷区に編入昭和18(1943)年、東京府から東京都へ

太平洋戦争の時局の悪化に伴い、国家制度の能率化を図るための整備として、市制、町村制、府県性が改正されました。これに共にあ、東京都制も公布され、東京府は東京都となり、同時に東京市は廃止されました(各区の区域、名称はそのまま継続)。

昭和22(1947)年、戦後の東京都、23区

昭和22(1947)年の3月にそれまでの35区の再編が行われて現在の23とほぼ同じの22区となります。同年8月に、板橋区から練馬区が分離、23区となりました。同年9月の地方自治法が施行され、東京都は特別区として定義されました。これによって、東京の各区に対して市と同様の権限が認められています。

東京の区を列挙する場合、皇居がある麹町区を先頭に、時計回りでのの字を書くように区の順番が定められていました。

これは35区になってからは麹町区の周りを一周した後、さらにぐるぐるのの字を書くようになります。なお、現在の23区になっても同様の法則で列挙されます。