その起源は周代まで遡りますが、このときにはすでに易などの占法がすでに存在していました(ただし、陰陽五行説の様に深く体系的ではなかったようです)。

陰陽説

陰陽説は、すべての事象を陰陽の2つに分けて表すという思想です。この陰と陽は、太極から派生した、あるいは太極に元々存在する物であり、単純な状態を表すものなのです。

陰は、マイナス方向の気であり、それから派生する事象や、行動などをすべて含みます。

陽は、プラス方向の気であり、それから派生する事象や、行動などをすべて含みます。

陰は、受動的、防衛的、静的、内的ないわゆるマイナス方向の思考や、行動であり、 陽は、能動的、攻撃的、動的、外的なものです。

これらは単純に、その対象となる事象を持ってのみで決定されるわけではありません。

陰陽の基本は、対象自体とそれらを取り巻く環境、あるいは状況なども含めて、その上でその対象を、陰か陽かを決定します。

例えば、女は陰ではありますが、快活で積極的な女性は陽であると言えるのです(まあ、周りとの対比も問題になりますが)。

また、一つの事象を陰、あるいは陽と決定した場合、必然的にそれと対比されるのものは、陰陽の逆のものが設定されます。

また、完全なる陰、まったく変化の余地が無いものを「少陰」、完全なる陽を「少陽」と言います。

これに対し、変化の可能性があるものを「老陰」、「老陽」と言います。

但し、五行では、「少陰」「少陽」は、完全なる陰、陽ではなく、その内に陰陽逆の性質のものを含む、という意味で、「太陰」「太陽」が完全なる陰陽です。

五行説

五行説は、木火土金水の5つの元素、気、あるいは状態で、みなさんご存じの四大精霊説に似ていますが、これらの五行が循環する点が異なると言えます。また、四大同様、これらにも相性があり、良い相性を相生、悪い相性を相剋と呼びます(ただし、相剋も一概に悪い相性であるとは言えません。詳しくは、相生と相剋に譲ります)。

さて、五行には様々に割り当てられます。

まず、基本となるのは、方位と色、季節でしょうか。この方位と、色、季節などには、非常に簡単な訳があります。

以下に、それごれの行ごとについて説明します。

□木

東、春、青です。

春になれば木々が緑(青)の芽を出して成長を始めます。また、中央より東には海があるため、あるいは青なのです。

また、春は一年の始まりであり、太陽は東から昇ります。

□火

南、夏、赤です。

赤はそのまま火の色であり、昼間に最も太陽が照りつける土地であるためです。そして、南は一年の昼にあたります。

□土

中央、土用(季節と季節の間、すなわち季節の中央です)で、黄色が当てられます。

中央がなぜ黄色のなのかは、支那では中央部は黄河流域であり、この黄河の由来である黄土が多くある土地であるためです。

□金

西、秋、白となります。秋は収穫の時であるため、鎌としての金属、そしてその収穫の後には戦の時の剣としての金属なのです。

金を表す白は磨き抜かれた鋼の色なのです。

□水

水には北、冬、黒が割り当てれます。

これは、北は当然寒い地方であるために冬が、そして黒なのは南面した場合、背後にあたるため、その色が見えないためです。

あるいは、一年の真夜中にあたるため黒く、そして陽の光が雨に取って代わるためです。

ここまでの五行についての説明を以下にまとめ、ついでにいろいろと割り当ても表にしておきます。

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |

| 陰陽 | 少陽 | 太陽 | -(中立である) | 少陰 | 太陰 |

| 五方(方位) | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| 五時(季節) | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |

| 五色(色) | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |

| 五獣(神獣) | 青龍 | 朱雀 | 黄竜 | 白虎 | 玄武 |

| 五事(行動) | 表情 | 見る | 思う | 言う | 聞く |

| 五星(惑星) | 歳星(木星) | 螢惑(火星) | 鎮星(土星) | 太白(金星) | 辰星(水星) |

| 五臓(内蔵) | 肝(肝臓) | 心(心臓) | 脾(脾臓) | 肺 | 腎(腎臓) |

| 五腑(内蔵) | 胆(肝臓) | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五感(感覚) | 目 | 耳 | 鼻 | 口 | 皮膚 |

| 五常(徳目) | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |

| 五悪(悪徳) | 殺生 | 偸盗 | 邪淫 | 妄語 | 飲酒 |

| 五穀 | 麻 | 麦 | 米 | 黍 | 大豆 |

| 五果 | 李 | 杏 | 棗 | 桃 | 栗 |

| 五蓄 | 犬 | 羊 | 牛 | 鶏 | ロク(漢字が出ません)(子豚) |

| 五虫(生物) | 鱗(魚などの鱗のある生物) | 羽(鳥などの羽のある生物) | 俚(毛の無い生物) | 毛(獣のこと) | 介(昆虫、あるいは甲良を持つ生物) |

| 五味(味覚) | 酸(酸っぱい) | 苦(苦い) | 甘(甘い) | 辛(辛い) | 鹹(塩辛い) |

| 状態 | 気体 | 火熱 | 混合体 | 固体 | 液体 |

| 体 | 暖かい、柔らかい | 明るい、熱い | 物を集め、実のある物を持つ | 強く、冷たい | 寒く、虚しい |

| 性 | 曲がる、直線 | 燃え上がる | 稼穡(稼は種をまく、穡は収穫の意味) | 柔軟 | 潤下 |

| 八卦 | 震、巽 | 離 | 坤、艮 | 兌、乾 | 坎 |

| 感情 | 喜 | 楽 | 欲 | 怒 | 哀 |

| 数 | 3、8 | 2、7 | 5、10 | 4、9 | 1、6 |

相生と相剋

先に述べた通り、五行には相性があります。この相性が良い組み合わせは、具体的には、「木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、水は木を生じる」と言い、最もわかりやすく言えば、「木は燃えて火を生み、火は燃やし尽くして土を生み、土はその中より金を生み、金は冷やして水を生み、水は木を育て生む」と言うことです。

この生む、というため、「相生」と呼ばれ、それぞれ「木生火、火生土、土生金、金生水、水生木」と言います。

逆に相性の悪い組み合わせは、「木は土に剋ち、土は水に剋ち、水は火に剋ち、火は金に剋ち、金は木に剋つ」と言い、これもわかりやすく言うと、「木は土から養分を吸い取るため土に剋ち、土は水を汚すため(あるいは堰き止めるため)水に剋ち、水は火を消すために火に剋ち、火は金を溶かすため金に剋ち、金は木を斬るため木に剋つ」と言うことです。

この剋つ、というため、「相剋」と呼ばれ、それぞれ「木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木」と言います。

これらは、相生にしろ相剋にしろ循環しているのが特徴です。

また、相剋の関係は、例えば木剋土の場合ですが、土から見た場合、木は自らの養分が吸い取られるために相性が悪いのですが、逆に木から見た場合は、土から養分を吸い取り、自らは成長する、という相性でもあります。つまり、相剋の関係は両方にとって相性が悪い、というのではなく、片方にとっては悪いどころから良い相性とも言えるのです。

この相生と相剋の関係が様々な呪法に取り入れられ、利用されています。

以下に、相生、相剋をまとめた図を示します。

王相死囚老

相生、相剋が五行のサイクルを表すのに対し、それぞれの組み合わせの相性を表すのが「王相死囚老」です。日本では、安倍清明が「占事略決」において『王相死囚老法』として著したと言われています。

その状況に対する五行への影響を表したもので、それぞれの相互作用とも言えます。

以下に、状況と、対象という関係でその関連性を説明します。

□王

王とは最も相性が良いことを示しています。

これは対象に対してよい影響を与えるのみでなく、対象からも良い影響を受けるという、相互に良い関係です。

例えば、木は木同士で調和する、ということです。

□相

相とは状況が、対象に良い影響を与えることを示しています。

これは王とは異なり、一方的に良い影響を与えるのみの関係です。

例えば、木は火が燃えるのを助ける、ということです。

□死

死は最悪の関係で、その状況では対象は死んでいる、本来の属性を発揮でない、ということを示しています。

例えば、木は土から養分を吸い取る為、土を殺してしまいます。

□囚

囚は相性が良いとは言えませんが、その状況に対して対象が強いことを示しています。

つまり、対象が一方的に状況に勝っているという関係です。

例えば、木は金に対して相性が良くも悪くもありませんが、一方的に刈り取られてしまいます。

□老

老は状況に対してその力を吸い取られる、相とは逆の関係です。

例えば、木は水を吸い取って大きくなるということを示しています。

それぞれの関係を下記に示します。縦軸を対象、横軸を状況としてください。

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |

| 木 | 王 | 老 | 囚 | 死 | 相 |

| 火 | 相 | 王 | 老 | 囚 | 死 |

| 土 | 死 | 相 | 王 | 老 | 囚 |

| 金 | 囚 | 死 | 相 | 王 | 老 |

| 水 | 老 | 囚 | 死 | 相 | 王 |

八卦

八卦は易から生じた、これまた世界の相とも言えるものです。易は、伝説では支那の最初の人の一人である伏義によって創造され、後に周の文王が完成させたと言われています。

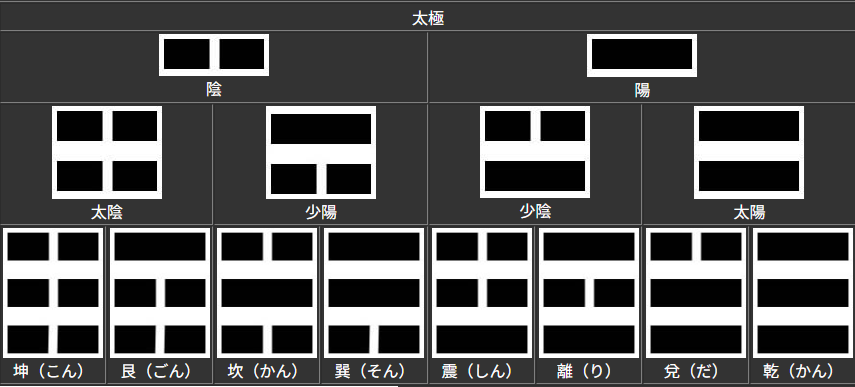

易とは、宇宙を構成する気である「太極」の実相を読み解くために、まず「太極」より陰陽の両儀が生じたと言い、 さらにこの両儀から陰陽が組み合わされ四象が生じ、さらにそれが組み合わされる事で、八卦が生まれます (さらにさらに、この八卦を組み合わせたものが、易の六十四卦となります)。

卦と、卦の読みについては、以下の表を参照してください。

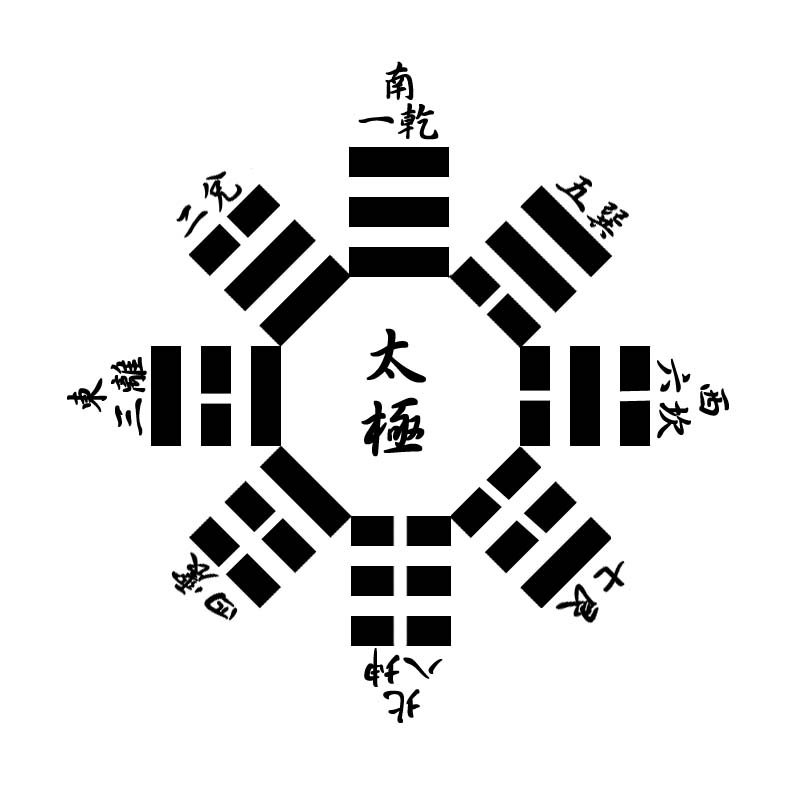

この八卦図は先天易と呼ばれる、伏義の作った元の易であるため、現在の易よりも単純です。 そのため、前述の五行の属性などと合いません。

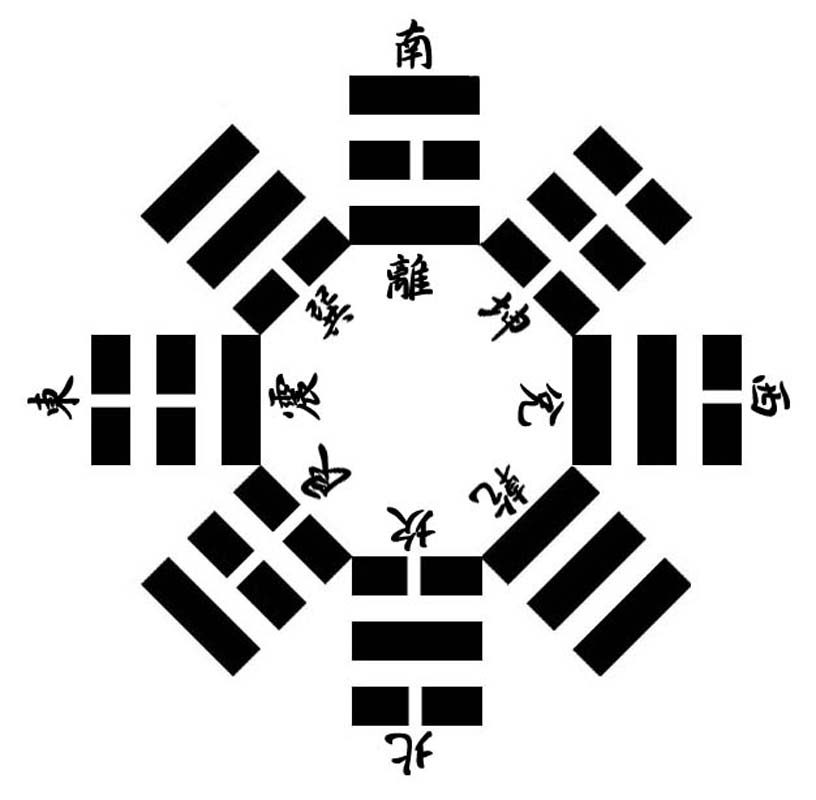

以下に、文王が作った物を以下に示します。

こちらは、五行とも合わせて作られた、ある意味で完成された八卦図です。

先天易は多くは八卦鏡などに見られ、呪術的な魔除けなどとして使われ、後天易は羅盤などに用いられています。

この八卦にも、もちろん五行と同じく属性がありますので、それは以下の表にまとめます。

| 乾 | 坤 | 震 | 巽 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | |

| 自然現象 | 天 | 地 | 雷 | 風 | 雨 | 火 | 山 | 沢 |

| 人間 | 父 | 母 | 長男 | 長女 | 中男 | 中女 | 少男 | 少女 |

| 属性 | 健全 | 従順 | 動く | 入る | 陥る | 並ぶ | 止まる | 悦ぶ |

| 動物 | 馬 | 牛 | 龍 | 鳥 | 豚 | 雉 | 犬 | 羊 |

| 体 | 首 | 腹 | 足 | 股 | 耳 | 目 | 手 | 口 |

| 方位(前天) | 南 | 北 | 北東 | 南西 | 西 | 東 | 北西 | 南東 |

| 方位(後天) | 北西 | 南西 | 東 | 南東 | 北 | 南 | 北東 | 西 |

| 易数(前天) | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |

| 易数(後天) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 季節 | 立冬 | 立秋 | - | 立夏 | - | - | 立春 | - |

十干

十干は、単純に混沌(あるいは太極)から派生した五行に対して、陰陽の属性を付加したものです。つまり、「甲(こう)」は「きのえ」と呼びますが、これは「木の兄」であり、つまり木の兄、つまり、木の陽である、ということです。

同様に、「乙(おつ)」は「きのと」で、「木の弟」で、木の弟、木の陰である訳です。

十干を以下にまとめます。

| 甲 (こう、きのえ) | 乙 (おつ、きのと) | 丙 (へい、ひのえ) |

丁 (てい、ひのと) | 戊 (ぼ、つちのえ) | 己 (き、つちのと) |

庚 (こう、かのえ) | 辛 (しん、かのと) | 壬 (じん、みずのえ) |

癸 (き、みずのと) | |

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |||||

| 季節 | 啓蟄 | 清明 | 芒種 | 小暑 | - | - | 白露 | 寒露 | 大雪 | 小寒 |

| 意味 | 押 | 軋 | 柄 | 亭 | 貿 | 起 | 更 | 新 | 任 | 揆 |

| イメージ | 胎動、種子、大樹、芽吹き | 屈曲、擦れ合う、灌木、伸びる | 伸長、広がる、太陽光、繁る | 壮健、止まる、蝋燭の火、一段落 | 茂る、交換、丘陵、切り替え | 盛大、道理、田畑、直線 | 更まる、変わる、剛金 | 新生、新しい、柔金、殺傷 | 孕む、大洋、大河、統合 | 康穏、計る、水滴、雨滴 |

十二支

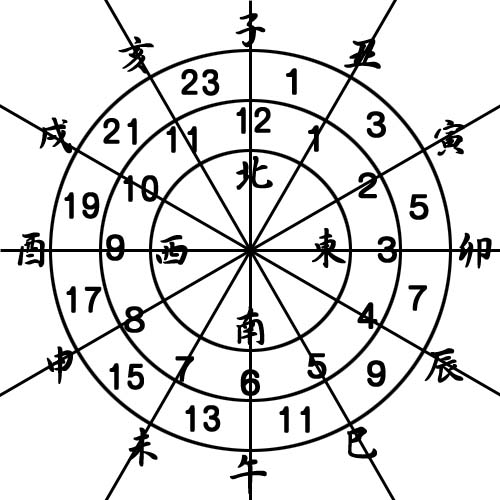

十二支は主に時間(時期)を表すのに用いられます。その基準は、天徳を司ると言われる太歳(木星)の周期運動によっています。

太歳は知っての通り五星の一つであり、12年で天空を一周します。このとき、西から上り東に沈みますが、この軌道上、つまり東から西の軌道の上に、想像上の神星を仮定し、それを太歳と呼びました。

そしてこの軌道を12に分割したものが十二支なのです。

以下に十二支をまとめます。

| 動物 | 方位 | 月 | 季節 | 時間 | 陰陽 | 五行 | 八卦 | 意味など | |

| 子(ね、し) | 鼠 | 北 | 12月 | 冬至 | 23時~1時 | 陽 | 水 | 坎 | 生む、萌える |

| 丑(うし、ちゅう) | 牛 | 北北東 | 1月 | 大寒 | 1時~3時 | 陰 | 土 | 艮 | 未伸、絞める |

| 寅(とら、いん) | 虎 | 東北東 | 2月 | 雨水 | 3時~5時 | 陽 | 木 | 艮 | 蠢動、引っ張る |

| 卯(う、ぼう) | 兎 | 東 | 3月 | 春分 | 5時~7時 | 陰 | 木 | 震 | 茂る、覆う |

| 辰(たつ、しん) | 龍 | 東南東 | 4月 | 穀雨 | 7時~9時 | 陽 | 土 | 巽 | 振動、抜ける |

| 巳(み、し) | 蛇 | 南南東 | 5月 | 小満 | 9時~11時 | 陰 | 火 | 巽 | 極まる、終始 |

| 午(うま、ご) | 馬 | 南 | 6月 | 夏至 | 11時~13時 | 陽 | 火 | 離 | 衰微、盛大 |

| 未(ひつじ、び) | 羊 | 南南西 | 7月 | 大暑 | 13時~15時 | 陰 | 土 | 坤 | 成熟、暗い |

| 申(さる、しん) | 猿 | 西南西 | 8月 | 処暑 | 15時~17時 | 陽 | 金 | 坤 | 固まる、真っ直ぐ |

| 酉(とり、ゆう) | 鶏 | 西 | 9月 | 秋分 | 17時~19時 | 陰 | 金 | 兌 | 収縮、老い |

| 戌(いぬ、じゅつ) | 犬 | 西北西 | 10月 | 霜降 | 19時~21時 | 陽 | 土 | 乾 | 滅ぶ、死ぬ |

| 亥(い、がい) | 猪 | 北北西 | 11月 | 小雪 | 21時~23時 | 陰 | 水 | 乾 | 閉じる、骨組み |

最も外側が十二支、次が時間を24時間で表しており、次が月を、最も内側が方位を表しています。

六十干支

前述の十干と、十二支を組み合わせたものが60干支です。これらには霊数がつけられ、易や占星術とも結びつけられました。

また、六十干支は、組み合わされたものの属性をそのまま引き継いでいます。

以下に、一覧を示します。

| 甲子(1) | 甲戌(11) | 甲申(21) | 甲午(31) | 甲辰(41) | 甲寅(51) |

| 乙丑(2) | 乙亥(12) | 乙酉(22) | 乙未(32) | 乙巳(42) | 乙卯(52) |

| 丙寅(3) | 丙子(13) | 丙戌(23) | 丙申(33) | 丙午(43) | 丙辰(53) |

| 丁卯(4) | 丁丑(14) | 丁亥(24) | 丁酉(34) | 丁未(44) | 丁巳(54) |

| 戊辰(5) | 戊寅(15) | 戊子(25) | 戊戌(35) | 戊申(45) | 戊午(55) |

| 己巳(6) | 己卯(16) | 己丑(26) | 己亥(36) | 己酉(46) | 己未(56) |

| 庚午(7) | 庚辰(17) | 庚寅(27) | 庚子(37) | 庚戌(47) | 庚申(57) |

| 辛未(8) | 辛巳(18) | 辛卯(28) | 辛丑(38) | 辛亥(48) | 辛酉(58) |

| 壬申(9) | 壬午(19) | 壬辰(29) | 壬寅(39) | 壬子(49) | 壬戌(59) |

| 癸酉(10) | 癸未(20) | 癸巳(30) | 癸卯(40) | 癸丑(50) | 癸亥(60) |

読み方は、「甲子」で、きのえね、の様にそのまま十干と十二支を訓読みしますが、歴史的事件は訓読みで読むようです(例えば、戊申戦争、あるいは辛亥革命のように)。

十干、十二支ともに対応する陰陽があり、これらは陰干は、陰支と、陽干は、陽支と結びつくようになっています。

また、日常的にも人間が60年生きると、これらの干支をすべて巡ったということで、還暦と呼ばれる風習もあります。

60干支の求めかたを以下に示します(ただし、西暦を基準として、西暦のみに限らせてもらいます)。

※より正確には、1582年にローマ教皇グレゴリオがユリウス歴に代えて制定したグレゴリオ歴に変換時に、 それまでの時間の遅れを一気に元に戻した際に、5日(?)程度の時間が消えています。

そのため、日の干支の式が西暦カレンダー上で通用するのは1582年以降となります・・・。

□年の干支の求め方

(西暦-3)÷60の余りを干支一覧の番号に当てはめてください。

例)1923(大正12)年の場合、(1923-3)÷60=32・・・余り0(=余り60です)。

つまり、大正12年は、癸亥です。

□月の干支の求め方

((西暦×12)-47+月)÷60の余りを干支一覧に当てはめてください。

例) 1923年8月の場合、 (1923×12)-47+8)÷60=383・・・余り57。

つまり、大正12年8月は、庚申です。

□日の干支の求め方

まず、以下からX、Yを求めてください。

X=(11+西暦×5+(西暦÷4)-(西暦÷100)+(西暦÷400))÷60の余り

※小数点以下は、計算した時点ですべて切り捨て。

Y=以下の表を参照して、月の値を変換してください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 平年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 32 |

| 閏年 | 0 | 31 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |

また、これにも例外があり、400年に一度は閏年があります。つまり、西暦が400で割り切れる場合は、閏年です。

X、Yを求めた後、最終的に、(X+Y+日-1)÷60の余りを干支一覧に当てはめてください。

例) 1923年8月30日の場合、

X=(11+(1923×5)+(1923÷4)-(1923÷100)+(1923÷400))÷60=168・・・余り11

Y=閏年ではないので、平年の8月は、32。

最終的に、(11+32+30-1)÷60=1・・・余り12。

よって、大正12年8月30日は、乙亥となります。

二十四節気

要するに暦です。太陽の軌道を24等分して、その分割点のそれぞれを言葉で分類したものです。

節気とは陰陽の気の呼吸を意味し、それぞれの節気は陰陽に対応しています。

二十四節気は以下の通りです。

| 季節 | 節気 | 時期 |

| 春 | 立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨 | 2月4日頃~5月5頃 |

| 夏 | 立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑 | 5月6日頃~8月7日頃 |

| 秋 | 立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降 | 8月8日頃~11月7日頃 |

| 冬 | 立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒 | 11月8日頃~2月3日頃 |

二十八宿

二十八宿とは、黄道上に見える二十八の星座群です。「宿」はあるいは、「舎」と呼ばれ、ともにそこに宿る、止まると言った意味が込められています。

天の五星、星振の運行が一定の間隔で区分されることはすでに古代の支那でも観測されており、そのため、その区域を大地に投影し、その時間に生まれた人の生に何らかの意味を見いだしました。その区分を二十八宿と呼びます(つまり、まあ星占いの一つです)。

二十八宿は、四霊獣がそれぞれ七種の宿を支配する、という発送で分類された28種の星座のことで、四霊獣にあたる季節に見える星座がそれにあたっています。

以下に二十八宿を示します。

| 四霊獣(季節/方位) | 宿 | 名称 | 宿の星 | 吉凶 |

| 青龍 (春/東方) |

第一宿 | 角 (すぼし) | スピカ星、乙女座の星 | 吉 |

| 第二宿 | 亢 (あみぼし) | 乙女座の星 | 凶 | |

| 第三宿 | 氏 (とも) | α、β、γ星、天秤座 | 凶 | |

| 第四宿 | 房 (そい) | 蠍座の星 | 吉 | |

| 第五宿 | 心 (なかご) | アンタレス星と蠍座の星 | 凶 | |

| 第六宿 | 尾 (あしたれ) | 蠍座の星 | 大吉 | |

| 第七宿 | 箕 (み) | 射手座の星 | 大吉 | |

| 朱雀 (夏/南方) |

第八宿 | 斗 (ひつき) | 小熊座と射手座の星 | 吉 |

| 第九宿 | 牛 (いなみ) | 山羊座と射手座の星 | 凶 | |

| 第十宿 | 女 (うるき) | 水瓶座の宮 | 凶 | |

| 第十一宿 | 虚 (とみて) | 水瓶座のβ星 | 大吉 | |

| 第十二宿 | 危 (うみやめ) | 水瓶座のα星とペガサス座の星 | 凶 | |

| 第十三宿 | 室 (はつい) | ペガサス座のα星とβ星 | 吉 | |

| 第十四宿 | 壁 (なまめ) | ペガサス座の星とアンドロメダ座のα星 | 吉 | |

| 白虎 (秋/西方) |

第十五宿 | 奎 (とかき) | アンドロメダ座と魚座の星 | 凶 |

| 第十六宿 | 婁 (たたら) | 牡牛座の頭部の星 | 大吉 | |

| 第十七宿 | 胃 (こきえ) | ムスカボレリアスの部分 | 大吉 | |

| 第十八宿 | 昴 (すばる) | プレアデス星団 | 凶 | |

| 第十九宿 | 畢 (あめふり) | ヒアデス星団と金牛宮の星 | 吉 | |

| 第二十宿 | 觜 (とろき) | オリオン座の頭部 | 凶 | |

| 第二十一宿 | 参 (からすき) | オリオン座の星 | 吉 | |

| 玄武 (冬/北方) |

第二十二宿 | 井 (ちちり) | 双子座の星 | おおむね凶 |

| 第二十三宿 | 鬼 (たまほめ) | 蟹座の星 | 大吉 | |

| 第二十四宿 | 柳 (ぬりこ) | 海蛇座の星 | 凶 | |

| 第二十五宿 | 星 (ほとほり) | 海蛇座の星 | おおむね凶 | |

| 第二十六宿 | 張 (ちりこ) | 海蛇座のとぐろの星 | 吉 | |

| 第二十七宿 | 翼 (たすき) | 海蛇座の他の星 | 凶 | |

| 第二十八宿 | 軫 (みつかけ) | カラス座の星 | 吉 |