ここでは主に昭和10(1935)年頃の新宿の情報を紹介します。

新宿

いっそ小田急でにげましょか

かわる新宿あの武蔵野の

月もデパートの屋根に出る

西條八十作曲「東京行進曲」より

映画「東京行進曲」昭和4(1929)年)の主題歌で歌われる、変わる時代の象徴でもあった街です(菊池寛の同名の小説が原作)。

「紀伊国屋で本を買い、中村屋でカリーを食べて、タカノフルーツパーラーでお茶をする」のがモダンな休日の過ごし方、とまで言われるように、新宿は新たな文化を作ったとともに、現在まで続く御三家のような老舗を生み出しました。

昭和4(1929)年には昭和恐慌による「大学が出たけれど」が流行語に、昭和6(1931)年には満州事変、と国内外に暗い影が射すなかでも新宿は発展を続け、不景気な世にも賑わいました。

新宿は甲州街道の宿場、内藤新宿が訛ったものです。

新宿の中心となる新宿駅は明治18年に開設されていますが、それは内藤新宿の中心の内藤新宿町ではなく角筈村でした。内藤新宿の西の端の方で東京市外となります。

明治22年に新宿駅がある一帯は淀橋町となり、東京市に編入されるのは昭和7(1932)年の市区改正時に周辺の3町と合併、淀橋区となります(内藤新宿は大正9(1920)年に四谷区に編入)。

さらに戦後の昭和22(1947)年に淀橋区、四谷区、牛込区と合併して現在の新宿区が生まれます。

大正末期から帝都の人口増加、住宅事情の悪化から郊外への脱出が増加しました。このため、山手線の西側の新興住宅街への接続点となった新宿駅は利用者数が増加し、昭和2(1927)年には乗降客数が日本一になりました。

この時期から多数の路線の接続、各種バスなどの運行の利便性に加えて、東側は繁華街として発展、西側には工場や学校と様々な人々が電車を利用して通勤、通学する、という風景がすでに出来上がっていました。

今では開発されつくされた感のある新宿駅の西側は、戦後までは淀橋浄水場が広がっていました。新宿の発展、人口の増加とともに移転が計画されて、駅の西口側には駅前広場が整備されたのですが、実際に浄水場が移転したのは戦後となります。

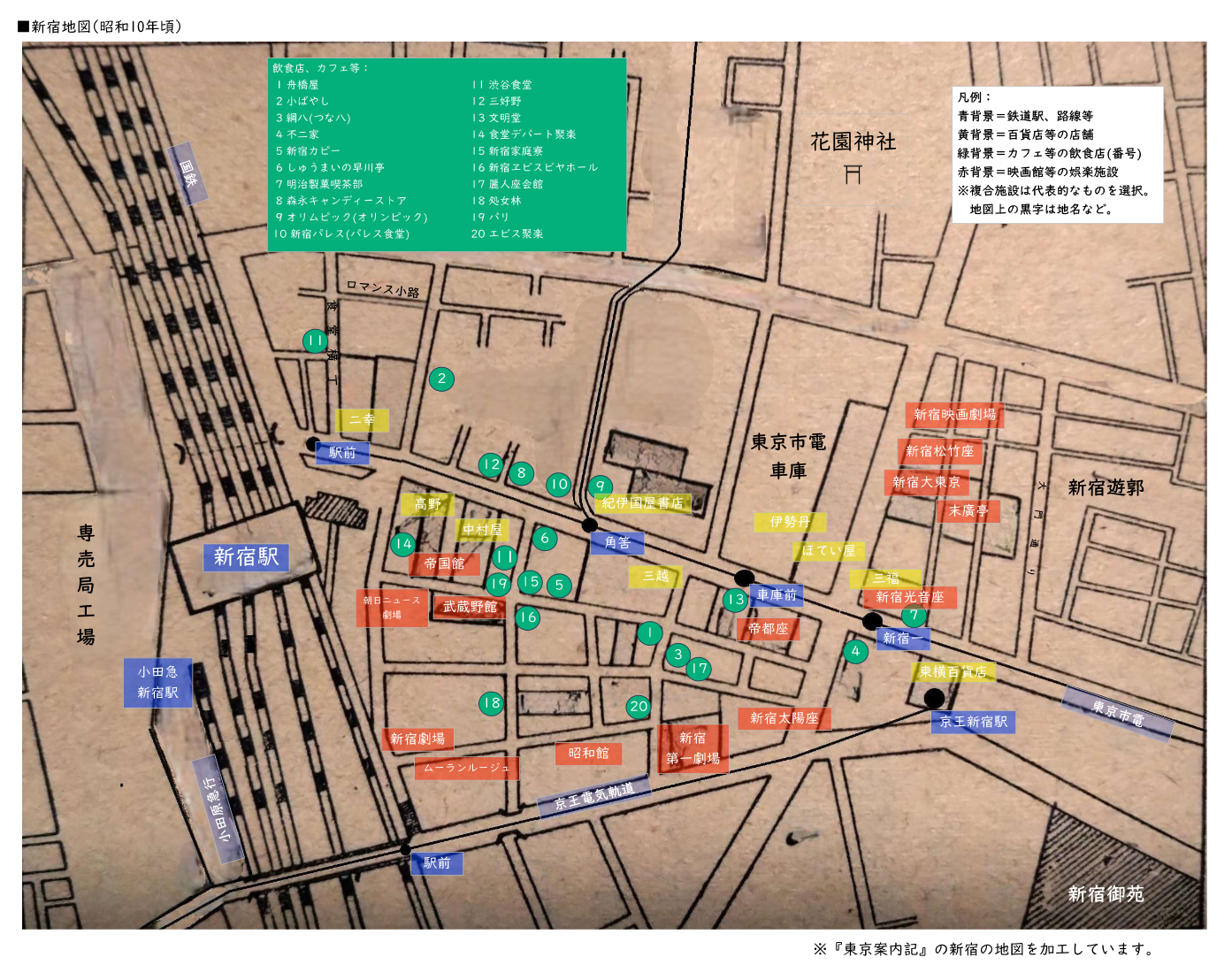

新宿の地図

昭和10年頃の新宿駅東側の地図

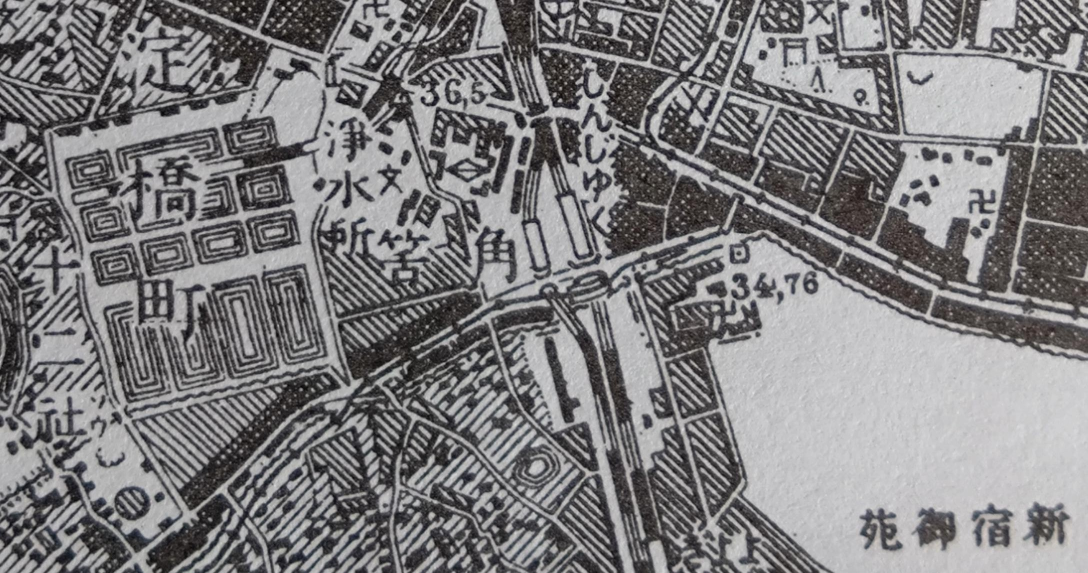

大正10年頃の新宿駅周辺の地図

(『地図で見る東京の変遷』III 1921(大正10)年頃から抜粋)

(『地図で見る東京の変遷』III 1921(大正10)年頃から抜粋)東京三大盛り場考現学

近和次郎による、アサヒグラフ昭和7年4月27日 の記事の内容を以下に引用します。当時、新宿が東京三大盛り場の一つ、東京を代表する繁華街として繁栄していることが分かります。

人流の定点観測、3時半から前後40分、一方向へ進む人々を計測した結果です。

『まづ人通りの数がどれだけであるかと云へば(中略)

銀座 一〇二四人

新宿 一九二八人

浅草 二〇六九人』

『(男女の比率が新宿)では驚くべき事には男五〇%に女五〇%です。それは欧米の街では原則なのですが、日本の街には珍しい比率です。

勿論午後四時過ぎると女の比率が著しく低減して行くのですが。』

『新宿でのモボが含まれている部類の比率 大学生と若紳士 は銀座では一七%なのに対して一二%と出ています。』

『婦人の洋装はどうかを、奥さんと若奥さんのうちでどれだけあるかを見ると、銀座では二%、新宿は一・五%、浅草は僅に〇・三%と出ます。

この比率の数字は、街そのものが各各どれだけづつモダンであるかの尺度のようです。』

新宿駅

新宿に最初の駅ができたのは明治18(1885)年で、日本鉄道品川線(現在でいう山手線)の新宿駅でした。品川ー赤羽間を1日に3本、1日の乗降者数は多くて50人程度、0の日もあったと言われています。元々が旅客、人間を運ぶためよりも貨物輸送が大きな目的であり、それがために郊外、内藤新宿を避けてその外れに駅を作ったという経緯もあります。

ついで明治22(1889)年に甲武鉄道(現在の中央本線の一部)が開業、新宿ー立川間を結んで、乗り継ぎ駅となります。

大正4(1915)年に京王電気軌道(現在の京王電鉄)が開業、昭和2(1927)年に小田急電鉄が開業し、それぞれ新宿駅に接続しました。

新宿駅は当時の中央線は、東京西部から乗り換えなしに都心部へ向かうことができた唯一の鉄道であったため、交通の要衝になりました。

この結果、新宿駅は昭和2(1927)年には早くも一日あたりの乗降者数日本一となりました(昭和4年で東京駅が約7万人に対して、新宿駅は約8万人)。

また、明治36(1903)年にすでに市電(路面電車、明治期は東京市街鉄道で、明治44(1911)年に市有となり東京市電)が引き込まれています。 この他、大正初期には青バス(東京市街自動車のバス)、震災後の大正12(1923)年には市営バス(現在の都営バス)のバス停もありました。

(ちなみに西口側に市電が敷かれたのは震災後の大正15(1926)年です)

内藤新宿

新宿、という呼び方はそもそもが内藤新宿を指していました。新しくできた宿場で、近くに内藤家の屋敷がある、あるいは元は内藤家の屋敷があった場所であったため「内藤新宿」と呼ばれたのです。幕府が最初に定めた甲州街道最初の宿場町は高井宿場でしたが、日本橋から約4里と他の最初の宿場に比べて遠く(品川、板橋、千住は約2里)不便であったため、元禄11(1698)年に幕府の許可を得て宿場を開設しました。

以降、宿場町の常として岡場所として栄えましたが、享保の改革の影響により廃止されました。

約50年後の明和9(1772)年に再開、再び岡場所として栄えますが、明治維新以降、その外れに鉄道が敷設されて新宿駅ができたことによって駅の方が発展、内藤新宿のあった辺りは廃れていきます。

新宿御苑

元は信州高遠藩内藤家の下屋敷で、四谷にあったために「四谷荘」と呼ばれました。明治5(1872)年に入って内藤家より納められた屋敷跡、および周辺の土地を政府が購入し、内藤新宿試験場を設けました。

福羽逸人の農事試験が有名ですが、養蚕や牧畜など幅広く研究が行われており、 「広く内外の植物を集めて、その効用、栽培の良否適否、害虫駆除の方法などを研究し、良種子を輸入し、各府県に分って試験させ、民間にも希望があれば分ける」ことを目的としていました。

明治12(1879)年に、新宿試験場の業務が三田育種場に移ると、新宿の土地は皇室に献納され、宮内省の所管となりました。 この時、名称を「植物御苑」となり、明治35(1901)年から庭園へ改造を開始、明治39年(1906)に「新宿御苑」と改称しました。

新宿御苑となった後、各農事試験の業務も続けられましたが、大正6(1917)年には「観桜会」、昭和4(1929)年からは「観菊会」の開場として定着しました。 また、西洋庭園を9ホールのゴルフコースとして利用されるなど、皇室庭園としての性格を強くしました。

この新宿御苑の前、つまり内藤新宿であった場所は岡場所であったために妓楼が多くありました。

これが新宿御苑の前にある、というのが問題視されて移転命令が出されます。大正10(1921)年3月末までの期限付きであったのですが、 新宿大火(大正10年)の1年後まで移転は完了しなかったようです(新宿大火で移動後の多くの妓楼が焼けたと報道されています)。

福羽逸人

福羽逸人(ふくば・はやと)、安政2(1856)~大正10(1921)年農事博士、大膳頭。石見国で元津和野藩士佐々布利厚の3男として生まれ、明治5年(1872)に国学者福羽美静(ふくば・よししず)の養子となり上京、 明治10(1877)年に学農社農学校に入学、農芸化学を学びました。

明治11(1878)年には、勧農局試験場の実習生となり、農業園芸の実習と加工食品製造の事業に従事、 明治12(1879)年に、植物御苑掛の配属となった後、フランス、ドイツに留学して園芸、農事を学びました。このとき、 西欧にある王室庭園の文化に触れて、新宿御苑のような庭園計画に大きく影響したと言われています。

日本で本格的な温室栽培を行ったり、異種交配、品種改良を行い、「福羽苺」などの多くの品種を生み出しました。

福羽は新宿御苑だけではなく、赤坂離宮、武庫離宮などの庭園の改修や、植物園の建設など様々な造園計画に携わりました。

大正3(1914)年に大膳頭に任命されますが、新宿御苑、赤坂離宮、武庫離宮等のこれまで業務と兼任することで引き受けました。

デパート街、新宿

新宿にはその発展に合わせて、多数の百貨店が出店しました。震災がきっかけではありますが、その前の各種鉄道のターミナル駅となったこともその理由の一つです。

駅前も大いに発展しましたが、人々の多くは新宿の大通りの方へと流れています。

震災時、特需のようなものがあったのも確かですが、このときに「新宿に行けばだいたいなんでも買える」という意識を消費者側に持たせました。

東京の拡大に合わせて西部地域の住宅地、人口の拡大によってその交通の中心地のみならず、文化、消費、娯楽の中心地となりました。

(主に発展したのは新宿駅の東側です。西側は戦後に淀橋浄水場が移転した後に大きく発展し、それまでは駅の出入口付近だけが栄えていました)

三越

もはや説明不要の三越ですが、新宿に最も早くから出店したデパートは三越でした。大正12(1923)年10月、震災の直後に三越新宿マーケットとして出店、震災需要のためという見方もありますが、山の手以西を重要視していたことは間違いないでしょう。

ついで大正15(1926)年には新宿駅前に地上5階、地下1階の三越分店を出店するものの、新宿のさらなる発展は駅前よりも新宿大通りへ人を流れるようにしました。

そして、昭和5(1930)年に地上8階、地下3階の鉄筋コンクリートビルの三越百貨店新宿支店を開業しました。分店があった建物は二幸となっています。

二幸

二幸は昭和2(1927)年に二幸商会として創業、三越の100%出資の食料品専門店で、その食品製造、食堂の運営事業を行いました。新宿には三越新宿分店が支店へと昇格、移転した昭和5(1930)年に分店があった場所に新宿店を開き、小売業も行うようになりました。

(この三越新宿分店、二幸があった場所は現在のスタジオアルタです)

伊勢丹

伊勢丹は昭和8(1933)年開業と周辺の百貨店と比べ最も遅い時期となります。昭和10(1935)年に隣のほてい屋と建物自体が合体しています(そして、この建屋は今でも現役なのです!)。

この建物の合体ですが、元から伊勢丹がほてい屋と床の高さや階数、外見の様式を合わせていたため、元から買収、合体を予定していたようです。

三越が元は呉服屋、やや上流階級向けの客層をターゲットだったのに対して、伊勢丹は庶民向けを意識して東京郊外に広がった一般消費者向けの路線を取りました。 これによって、「日本橋、銀座の三越、新宿の伊勢丹」と差別化を図ることに成功したと言われています。

伊勢丹の開業時、2階にはスケートリンクがあり、当時の最先端、物珍しさも手伝ってモボ、モガが集まったと言われています(昭和18(1943)年に閉鎖、戦後はGHQに接収されました)。

ほてい屋

ほてい屋は大正15(1926)年に最初にできた新宿の百貨店でした(三越はまだマーケットのみ)。もとは伊勢屋だったのですが、商標に布袋様を使っていたために「ほていや」と呼ばれるようになり、こちらを屋号にしました。

地上7階、地下1階の立派なものでしたが新宿の発展は早く、すでに昭和4(1929)年に増床、地下の2階を増設しています。

しかし、その安売り商法によって業績がよかったのは競合店がなかった時代だけです。すぐに出店してきた他の百貨店によって、業績は悪化の一途を辿りました。

昭和10(1935)年に経営破綻し、半ば予定通りに隣の伊勢丹に買収、吸収合併されてその建物も文字通り吸収されてしまいました。

松屋

項目は松屋としていますが、京王電車の追分新宿駅の上に建てられた「新宿ビルディング」の歴史となります。(松屋に限らず、短命な店舗が多いため)

新宿ビルディングは昭和2(1927)年に京王電車の新宿追分駅の上に建てられました(このとき路線をビルのほうへ引き込んでいます)

建設当時、2~5階に武蔵屋呉服店が入居しましたが昭和3(1928)年に破産して閉店、翌年の昭和4年に新宿松屋(銀座などに出店している松屋とは無関係)が入居するものの、昭和7年に火災を起こし8年に閉店しました。

昭和9(1934)年に京王パラダイス(百貨店ではなく食堂やビアホールなどの食がメイン)として復活、その後は東横百貨店新宿店となっています(いつから東横になったかは不明で、東横は戦後までは残っていたようです)。

ちなみに京王新宿駅も、追分新宿駅(~昭和5年)→四谷新宿駅(昭和5年~)→京王新宿駅(昭和12年~)と名前が変わり、昭和20(1945)年に至っては西口側に移動したうえで新宿駅となっています。

なお、京王電車自身が百貨店経営に乗り出すのは戦後、昭和39(1964)年のことです。

新宿御三家

紀伊国屋、中村屋、高野の新宿の老舗と上げられる三つの企業です。当然、当時は老舗ではなかったのですが、それでも知名度や、新宿の文化の発展に大きく貢献したなど、 別格の扱いを受けています。紀伊国屋書店

当時、新宿周辺には炭問屋が数多く存在、紀伊国屋もその中の一つでした。紀伊国屋が書店となったのは、田辺茂一の代のことで、昭和2(1927)年です。新宿に木造2階建て、売り場面積38坪、2階はギャラリーとして、5人の従業員で商売を開始します。

一般雑誌は取り扱うことができず、同人誌や文芸誌、文学書や学術書などを中心としました。 今では大型書店の代名詞のような紀伊国屋書店ですが、当時はアングラとまでは行かないものの、一般的な書籍よりも変わったものを取り扱う書店というイメージがあったようです。

紀伊国屋は2階ギャラリーで展覧会などの催事を実施しながら、文芸誌、同人誌などを発刊し続け、昭和5(1930)年には新宿本社を新築し90坪に増床、銀座、上野に支店を開設しました。

創業者の田辺茂一自身が文化人であり、作家、演劇関係者などとも親交があったため、紀伊国屋の2階ギャラリーは一種のサロンのような場所となったとも言われています。

中村屋

現在までも続く新宿の食料品の名店、中村屋は明治34(1901)年に本郷、東大前にあったパン屋『中村屋』を居ぬきで買い取って開業しました。明治40(1907)年には新宿に支店を開き 、明治42(1909)年に本店を移転しました(現在と同じ場所)。

ちなみに、中村屋の屋号は居ぬきで買い取った元の店舗をそのまま引き継いでおり、経営者の相馬夫妻や関係の深かった芸術家の中村彝(なかむら・つね)などとは関係がありません。

開業当時はパン屋なのでパンの製造、販売をしていましたが、新宿移転時から和菓子を、大正9(1920)年からは洋菓子、大正10年にはロシアパンと次々と新たな商品を製造、販売するようになります。

昭和に入って新宿に出店してきた百貨店の影響もあり、その食堂群に対抗するため、昭和2(1928)年に喫茶部を拡張しました。

この食堂で今でも有名なインドカリーが提供されます。当時、一般的なカレーと言えば小麦粉を使った欧風でしたが、中村屋は本場のインドから亡命してきたボースから、本格的なインドカリーの作り方を教えられてそれを提供しました。

このインドカレーは1皿80銭で、一般的な洋食で10~12銭、三越の食堂で30銭(昭和3年)であったことを考えるとかなり高価でしたが飛ぶように売れたと言います。

喫茶部の開設時には、同時にボルシチも提供されました。こちらも中村屋でかくまっていたロシア人エロシェンコの縁によると言われており、昭和7(1933)年からはピロシキ(いわゆるロシアパン)も登場しています。

(このほか、有名なクリームパンは明治37(1904)年、中華まんは昭和2(1927)年の発売です。どちらも日本初だと言われていますが、所説あります)

中村屋サロン

明治末期から大正期にかけて、中村屋には多くの芸術家や文人、演劇関係者などが集い、ヨーロッパにおけるサロンのようなものだったと後に言われます(当時、中村屋サロンなどと呼ばれた訳ではありません)。画家、彫刻家の荻原守衛(碌山)は、パリから帰国した後に角筈にアトリエを構えて、新宿に移転した中村屋に通っていました。

この碌山を慕って、留学期の友人である戸張孤雁らをはじめ、中原悌二郎や中村彝などの若い芸術家たちが集まり、それはやがて文学や、演劇の方面にまで広がりました。

碌山が明治43(1910)年に30歳でこの世を去った後、中村彝が中村屋サロンの中心となりました。彝は中村屋の裏にあるアトリエで暮らして、碌山と同じく多くの芸術家が訪れました。

支援していたのは芸術家だけではなく、中村屋の経営者である相馬愛蔵の妻、相馬黒光(本名は良)は、文学や演劇も支援しており、自宅を開放して朗読会をしたり、劇場まで作っていました。

ここには書家、美術史家の會津八一や女優の松井須磨子、水谷八重子、作家、社会運動家の木下尚江、秋田雨雀など様々な人々が中村屋に関わっています。

また、インド独立の革命家ラス・ビハリ・ボースや、盲目の詩人、ワシリー・エロシェンコなどもこの関係の中に加わっていました。

ルパシカ

ルパシカとはロシアの民族衣装ですが、明治末期から演劇界においてロシアらしさを演出するための小道具として使われており、その界隈でも着用することが見られました。大正末期から昭和初期にかけて、何故かこれを芸術、知識人が着用するのが流行し、一般にまで広がりました。一説には、大正6(1917)年のロシア革命を受けて、思想、演劇界隈が大いに影響を受けたのが流行の起源だとも言われています。

中村屋では、大正10(1921)年にルパシカを制服と定めましたが、これは中村屋で面倒を見ていた盲目の詩人ロシア人ワシリー・エロシェンコの影響からで、流行からはあまり関係ありませんでした。

高野商店

現在の新宿高野、タカノフルーツパーラーは明治18(1885)年に新宿駅前に高野商店として創業しました。当初、古道具、繭の仲買が本業で、果物は副業でした。明治33(1900)年に、果物の専門店の果実問屋高野商店として看板を掲げます。大正10(1921)年に、現在と同じ位置に移転しました。

有名なマスクメロンは大正8(1919)年から販売を開始、さらに同15年に店舗を洋風建築へと改装、フルーツパーラーを設置、昭和12(1937)年には店舗を地上3階、地下1階の鉄筋コンクリートのビルに建て替えました。

フルーツパーラーの設置の前から、縁台サービスとして飲食の提供はしていたようです。

マスクメロンのほか、リンゴ、ブドウ、輸入果物のバナナ、マンゴーなど、当時としては珍しかった輸入ものの果実も提供するほか、缶詰や洋酒も販売しました。

なお、洋菓子などを製造、販売する製菓部門が設置されるのは戦後の昭和27(1952)年です。

バナナ

バナナは今も昔も輸入ものが大半を締めており、戦前から戦後しばらくまでは台湾からの輸入がほとんどでした。明治36(1903)年に、台湾の基隆(キールン)から輸入されたものが最初と言われています(当時、台湾は日本統治であったため、輸入と言わず移入でしたが)。

以降、バナナの輸入は増加を続けて、大正14(1925)年に農商務省、台湾総督府と台湾の青果同業組合が協議した結果、台湾青果株式会社が設立され台湾のバナナが効率よく輸入されるようになりました。

その結果、バナナの輸入は激増、明治期には高級品であったバナナは、昭和の初期には一房(小ぶりなものが2、3本)が10~16銭と庶民にも手が出る安価になりつつありましたが、病人の見舞い品や、贈答品などにされました。

新宿の映画館

武蔵野館などをはじめ、大正末期から昭和初期にかけて新宿には多数の映画館が存在していました。その代表的なものをまとめたものを以下に示します。

| 映画館名 | 開館日 | 定員 | 内容など |

|---|---|---|---|

| 新宿松竹座 | 大正13年12月 | 724 | 松竹映画の封切館。 |

| 新宿第一劇場 | 昭和4年9月 | 1048 | 松竹系の演劇と映画。開館時は「新歌舞伎座」で、歌舞伎を中心に演劇など上演していましたが、昭和9年に松竹系に吸収合併、新宿第一劇場となり歌舞伎に加えて松竹少女歌劇団の本拠となりました。 昭和12年にこの少女歌劇が浅草国際劇場に移ったため、昭和13年から映画館に転身しました。 |

| 新宿劇場 | 昭和4年12月 | 465 | 大都映画の封切り館。大都映画は昭和8年から17年まで存在した映画会社で、大映(大日本映画)の前身の一つです。 大都映画の封切館となる前は様々な映画会社の封切館だったり、演芸の上演などもしていました。 |

| 帝都座 | 昭和6年5月 | 1299 | 日活の封切館。 ※詳細は帝都座参照。 |

| 新宿帝国館 | 昭和6年12月 | 465 | 新興キネマの封切館。 昭和10年に吉本興業の「新宿花月」となりましたが、昭和19年に建物疎開として閉館しました。 |

| 新宿大東京 | 昭和10年11月 | 1151 | 新興キネマの封切館。 新宿帝国館から新興キネマの封切館を受け継いだ形になります。昭和13年に東宝の直営となって、新宿東宝映画劇場になりました。 |

| 武蔵野館 | 大正9年6月、昭和3年に移転 | 1145 | SYの封切館(SYは松竹洋画興行部の系統です。この辺りは複雑なので、とりあえず松竹系の洋画で)。 ※詳細は武蔵野館参照。 |

| 昭和館 | 昭和7年 | 420 | SYの二番館。セカンド館などとも言われて、封切り後の映画を安い料金で上映していました。 昭和19年に建物疎開しましたが、戦後の26年に再建、新東宝の封切館となり任侠映画を上映することで有名となりました。 |

| 朝日ニュース劇場 | 昭和12年7月 | 352 | 朝日新聞社の劇場ニュースや、漫画(アニメ)、短編映画を上映。 ニュースは国内外と広く、プログラムの内容は子供でも楽しめるようと配慮した内容でした。 |

| 新宿映画劇場 | 昭和12年7月 | 706 | 東宝の直営館で、ニュース映画、文化映画を専門としました。開館年中に文化ニュース会館に改称しました。 戦後は新宿文化劇場となっています。 |

| 光音座 | 昭和12年12月 | 368 | 名画、ニュース映画を上映。 味のデパート三福の4階(5階?)にあったダンスホールが改装されて映画館になったものです。 |

| 新宿太陽座 | 昭和13年4月 | 170 | 名画、短編映画、ニュース映画を上映。 |

帝都座

昭和6(1931)年に日活封切り館として開館した映画館、劇場です。建物は地上7階、地下2階で、3階席までで1200名以上を収容、5階にダンスホール、地階には大食堂があり、単なる映画館ではなく現代でいう総合アミューズメント施設のようなものでした。

昭和15(1940)年に東京宝塚劇場の傘下に入り、新宿日活など日活系の映画館として営業を続けていました。

戦後はストリップ「額縁ショー」などで話題になりましたが、昭和47(1972)年に丸井へ売却されました。

武蔵野館

現在も新宿武蔵野館として残る、大正9(1920)年に開業した映画館です。開館当初は三越のあった場所にあり、昭和3(1928)年に現在の場所に移転しました(建物自体はまったく新しいものですが、場所は変わっていません)。大正中期、発展途上であった新宿を「文化的」な街にしようと、地元の商店主などの有志によって建てられました。

開業時、地上3階、700席もある映画館で、様々な作品を上映しましたが洋画の封切りで有名となったと言われています。

大正12(1923)年に徳川夢声を主任の活弁士として迎えましたが、昭和に入ってトーキーが普及、武蔵野館も例に漏れず活弁士の削減から昭和4(1929)年には他の映画館へ回されました。

また、昭和4年に日本ではじめて常設映画館でトーキー映画『進軍』(アメリカ)や、字幕入りの映画「モロッコ」を上映したことで有名です。

新宿の不良醸成所

昭和二年の読売新聞の見出しです。記事の淀橋署池田司法主任の言葉として、以下のように語られています。

「震災後四谷、新宿が山の手唯一の盛り場となってから、不良少年や不良少女も新宿方面に流れ込むものが非常に多くなった。(中略)

それに管内には新宿駅待合室、武蔵野館という絶好の密会場所があるので、彼等は此処を根城にして盛に良家の夫人令嬢を誘惑している」

「殊に武蔵野館は男子席、婦人席及び同伴席に区別されているが学校に行くと見せかけて入場する中学生や女学生等で不良少年が自然婦人席や同伴席に割り込んで毒牙を磨くわけである」

新宿の味、いろいろ

新宿に出店した各デパートはそれぞれ食堂を備えており、多くが最上階の一つ下の階にあります。これはだいたいが最上階は催事場、その下が食堂という構成でした(そして、地下には食品売り場が)。これらの当時の百貨店の食堂は、その眺望も売りの一つだったようです。

もちろん、それだけでなく今は老舗と呼ばれるようなお店が、出店を始めた時期でもありました。

(この表からはデパートの食堂は抜いています)

| 店名 | 開店日 | 内容など |

|---|---|---|

| 舟橋屋 | 明治19年 | てんぷらの専門店。創業当初はてんぷら専門ではなかった模様。 昭和初期にはすでに老舗。 |

| 小ばやし | 明治38年 | うなぎ、すきやきの店。関東風の江戸前の味、らしいです。 |

| 綱八(つな八) | 大正13年 | てんぷら専門店。舟橋屋の向いに開店。 |

| 不二家 | 昭和5年 | 明治43年に横浜元町で創業。 |

| 新宿カピー | 昭和8年 | カルピス製造の直営店。カルピスを使った(怪しげな)料理、カルピスマカロニやカルピスコーヒーなどを出しました。 |

| しゅうまいの早川亭 | (昭和初期にはあったと記載) | しゅうまいが名物として有名でしたが、洋食全般のお店だったようです。 (レストラン早川(昭和11年創業)と混じってる?) |

| 明治製菓喫茶部 | (昭和初期にはあったと記載) | 明治製菓直営の喫茶店。明治製菓は大正5年に東京菓子株式会社として創業、大正13年に明治製菓に。 |

| 森永キャンディーストア | (昭和初期にはあったと記載) | 大正12年に丸ビルに出店して有名になった森永の直営店。軽い食事も出した。 |

| オリムピック(オリンピック) | (昭和初期にはあったと記載) | 洋食店。昭和3年に銀座に同じく洋食店のオリンピックが開店しているが、関係は不明。 |

| 新宿パレス(パレス食堂) | (昭和9年にはあったと記載) | 洋食、洋菓子、和食。御座敷大食堂、と広告を出しているところからなんでもありのようです。 |

| 渋谷食堂 | (昭和初期にはあったと記載) | 大正15年創業。いわゆる大衆食堂で、帝都のあちこちで見られ、「渋食(しぶしょく)」と親しまれたと言われています。 |

| 三好野 | (昭和初期にはあったと記載) | 大衆甘味処(帝都の各所にあった?)。 お汁粉、おはぎなどの甘味の他、軽食、喫茶の類も充実していました。 女性をターゲットとしており、当時、類似した店も少なかったことから評判は良かったと言われています。 |

| 文明堂 | 昭和8年 | 明治33年に長崎で創業。大正11年に上野に出店するも翌年被災、大正12年に麻布に出店。 |

| 食堂デパート聚楽 | 昭和9年 | 駅前。5階建てで地下から5階まですべて食堂。 |

| 新宿家庭寮 | 昭和10年 | 「お酒のない明朗な均一お食堂」がキャッチフレーズの食堂。翌年には銀座にも開店。 |

| 新宿ヱビスビヤホール | 昭和12年 | 昭和14年まではヱビスビアガーデンでした。 (現在のライオン会館です) |

| 王ろじ | 昭和21年 | 大正10年に神楽坂で創業、戦後に新宿に移転。 とん丼と呼ばれるカツカレー丼が有名。 |

| 追分だんご | 昭和22年 | 新宿追分で伝統的な味であった追分だんごを戦後に復活させたもの。 |

| 三平食堂 | 昭和24年 | 聚楽、しぶしょくこと渋谷食堂と並ぶ和洋中となんでもありの食堂です。 |

| その他 | (昭和初期にはあったと記載) |

あった、見られたと言われるものです。 甘栗太郎 すでに軒先での販売をしていたようです。 モーリー うなまん(丸く盛った鰻飯)で有名だったらしい。 千疋屋 (あった、と言われているのですが何も分からない……) 雅叙園 帝都座の地階にあったレストラン。ホテルとは関係ありません。 |

二幸、オートマット食堂

食堂も備えていた二幸にあった無人食堂です(完全に無人だったかは不明です)。存在したのは昭和6~11年の間で、コインを入れると料理が取り出せる無人販売でした。サンドイッチやカレーライスなどがあったと言われています。

末廣亭

現在までも続く寄席で、明治30(1897)年に堀江亭として創業、明治43年に名古屋の浪曲師末廣亭清風が買い取って末廣亭としました(当初は浪曲を演る浪曲席)。大正10(1921)年の新宿大火で焼けて、現在の位置に再建されています。昭和7(1932)年に日本芸術協会の発足に伴い落語定席となりました。

末廣亭は元々が浪曲席ということもあって、いわゆる色物と言う落語以外の浪曲、講談、奇術に漫才なども演じられました。

落語協会と落語芸術協会

今では「古典の協会、新作の芸協」などと言われ、落語協会は古典落語を中心に寄席の文化を、落語芸術協会は新作落語を中心にしていると言われています。(現在は各団体間の交流が進んで、そういった色も薄くなりつつあることも確かですが)

落語協会

東京の落語業界はそれまで東京寄席演芸と三遊柳連睦会の二つの団体が大きな勢力を持っていました。大正12(1923)年、関東大震災によって大打撃を受けたことによって、同年のうちに東京の落語業界の様々な団体を解散、落語協会を設立します。しかし、翌年、設立1年と経たずに分裂を開始、会長であった柳亭左楽が脱退、再び睦会を設立、昭和2(1927)年には柳谷三語楼が一門ごと独立して落語協会(同名の別組織)を設立しました。

昭和15(1940)年にはいったん活動を停止して講談落語協会の一部門となり、戦後の昭和21(1946)年に活動を再開しました。

落語芸術協会

震災後、ラジオ放送が始まり、落語なども放送されるようになりました。末廣亭を含む東京の席亭の多くがラジオによって寄席に来る客が減ることを危惧し、ラジオの出演を禁じたうえ、ラジオに出演した落語家を寄席に出演させた場合は罰金などを課すようにしました。

この結果、当時ラジオで人気を博した柳谷金語楼とその一門は、単独の興行以外では寄席に上がることができなくなりました。

大阪の吉本興業も同じくラジオに出演を禁じていました(桂春團治の家財を取り立てた件などもあります)。

しかし、昭和5(1930)年、寄席から追い出されていた柳谷金語楼に日本芸術協会(現在の落語芸術協会、昭和52年に改称)を作らせ、東京進出の足掛かりとしました。

ムーランルージュ新宿座

パリのムーランルージュにあやかった名前ですが、キャバレーではなく劇場です。一応、その名の通りに建物には赤い風車が設置されていました。昭和6(1931)年に会場、軽演劇、レビューなどを上演し、山の手のサラリーマンや学生の人気となったと言われています。

当時、浅草ではエノケン、榎本健一で有名なカジノ・フォーリーなどが軽演劇やレビューが流行しており、この流れからムーランルージュが旗揚げしました。

開場当時はそれほど話題にもならず、人気もなく、経営難であったと言われています。昭和7(1932)年にムーランルージュ所属の歌手高輪芳子と、作家の中村進治郎がガス心中を図った事件が大きく報道されて、その名が世間に広まりました(この事件では、高輪のみ亡くなっています)。

このころからムーランルージュ独自の市民の生活の中に哀愁と風刺を込めた『ムーラン調』と言われる新喜劇のスタイルを確立して、次第に人気を博するようになりました。

ムーランルージュのある前の通りが『ムーラン通り』などと呼ばれたり、武蔵野館まで(100mぐらいの距離)チケットを求める人々の行列ができたなどと言われています。

ムーランルージュは特に学生の人気となったようで、安い1階席は学生で満員で、大学ごとに座る席が決まっていたとも言われています。そして、学生受けするような珍妙な哲学的風刺を行う『ムー哲』なる演目があり、「空気、めし、ムーラン」などというキャッチフレーズで(特に)学生たちに親しまれました。

淀橋浄水場

戦前の新宿が栄えていたのは、主に新宿駅の東側でした。西側には淀橋浄水場や、煙草の専売局工場があり、その発展を妨げていたのです。明治維新以降、東京の上水は江戸期と変わらず玉川上水、神田上水を流用しており、木製の配管は痛み、下水やその他の排水などが流入するなど惨憺たる状況でした。

明治19(1886)年にコレラが大流行し、全国で罹患者15万人、死者10万人とも言われ、東京で1万人もの死者を出したと言われています。

この問題に対処するため、明治24(1891)年に淀橋町に淀橋浄水場、和田堀から淀橋まで新水路を作ることが決定されました。 淀橋浄水場は明治25(1892)年に着工、同31年に通水が開始されました。水路の方は少し早く、明治25年に着工、同29年に完成しています。

(新水路は、昭和6(1931)年の甲州街道の拡張に伴い、埋設工事が行われて同12年に完了、新水路は廃止、道路にする計画になっていました)。

ちなみに上水に塩素を注入して消毒を開始したのは大正11(1922)年からで、コレラ、赤痢、腸チフスなど水を媒介して感染する伝染病が激減したと言われています。

新宿、とくに東口側が繁栄することによって、西口側の土地も有効活用しようという話は度々が持ち上がり、専売局工場は昭和12(1937)年に品川に移転しましたが、 淀橋浄水場は費用の問題や、代替となる東村山浄水場の完成遅延、戦争などの要因が重なって東村山浄水場に移転、廃止されるのは戦後の昭和40(1965)年になります。

専売局工場

明治43(1910)年に専売局の直轄工場が銀座三丁目(松屋裏)から、新宿駅の西口側に移転してきました。銀座の工場は、元は天狗煙草で有名な岩谷商会のものでしたが、専売化とともに政府のものとなりました。 ちなみに新宿にあったのは第一工場で、第二は芝区、第三は浅草区にありました。

工場は赤レンガに塀をめぐらせた当時としてはモダンな工場でした。

工場が操業を開始する時期と新宿駅での乗降者数の増加は時期を同じくしており、工場が人流を作り出す要因の一つであったと言われています。

専売局工場は震災後、新宿周辺の発展や、西口側の開発のために移転が決定され、昭和12(1937)年に品川の埋立地へ移転しました。

このころから淀橋浄水場も移転の話が出てきて、新宿駅の西口側の開発が進むことになります。

煙草の専売

今も昔も、嗜好品に税をかけて政府の財源補助とするのは変わりありません。煙草も例に漏れず、明治9(1876)年、政府は煙草の製造や販売に対してのみならず、煙草自体にも課税を開始しました。このとき、各商品に印紙が貼られたと言います。

ついで明治31(1898)年に葉煙草専売法を定めて原料となる煙草の葉に税金をかけて、さらに同37年には煙草専売法によって政府の専売としました。

葉煙草専売法は明治27~28年の日清戦争の戦費の補填を目的としましたが、税の導入によって不正取引の増加に加えて、海外の安価な煙草の流入を招いて、果たせず、結局は煙草専売法によって煙草自体を政府のものとして管理するようになりました。

※当時の煙草の文化についてはこちら、銘柄や値段についてはこちらを参照してください。

新宿牧場

現代では考えられませんが、明治から大正期まで、芝や牛込など帝都近郊に牧場が多数存在していました。近郊どころか、明治6(1873)年に麹町区、九段という帝都のど真ん中に、榎本武揚がその屋敷跡を北辰社として牧場を開いたこともありました(牧場は長くは続かず明治11年にはすでになくなっていましたが、牛乳の販売業は行っていました。また、北海道開拓使となった榎本の事業として酪農は北海道でも行われていました)。

牛込という地名も牛が多く居たことから名付けられたと言われており、明治期では珍しくもなかったようです。

帝都に意外と牧場が多いのには、明治初期、放置されたままだった武家屋敷などの広大な土地の再利用や、外国人に向けて牛乳の確保、殖産興業としての酪農が推奨されたためだと言われています。

東京の外れであった新宿も例に漏れず、牧場が20以上も存在したことから大正期までは「牛尾ヶ原」などと呼ばれていました。

中でも渋沢栄一が経営に関わった箱根に本社(?)を持つ耕牧社は、新宿に支店を出して東京耕牧社としました。これを芥川龍之介の父、新原敏三が経営して大いに発展させて牧場7,000坪の土地に、牛舎、飼料倉庫が2棟ずつに加えて、試験場、牧夫室、事務室が1棟ずつを備えて、乳牛は60頭も飼育していたと言います。

耕牧社は明治末期に発展を始めた新宿でその臭気が問題とされ移転問題が発生、新原自体の家庭問題などから大正2(1913)年には廃業しました。ちなみに、この新宿牧場、新宿2丁目には新宿遊郭が移転してきます。

牛乳

古来、日本人には牛乳を飲む習慣はありませんでした。明治4(1871年)に、「天皇が毎日2回ずつ牛乳を飲む」という話が新聞や、雑誌で広まると、国民の間にも牛乳を飲む習慣が広まったと言われています。

また、明治政府も北海道開拓で酪農を行い牛乳を生産していたことから、滋養強壮、栄養価が高く身体によいと宣伝しました。

牛乳は最初のころは桶やブリキの缶を担いで各家庭を回っての量り売りをしていましたが、次第に個人宅向けの小さなブリキの缶詰となり、明治の30年代には瓶詰となって、各家庭に配達するスタイルが定着しました。

夜の街新宿

新宿はかつての宿場、そして今もなほ偉大な宿場、武蔵野の花よりも繋く色とりどりにネオン咲き乱れる夜の盛り場

げに新宿こそは近代都市の輝かしい宿場である。中央線、山手線が交叉し、小田急、京王、西武の私鐵が合流してゐる。ここは都會の河の落合、郊外と市内の接続点、都會人と田舎者の同伴席。

そして、デパートと■店と、シネマとダンスホール、遊郭とカフェと、喫茶店、おでん屋、スタンド・バアの植民地

この植民地では野饗と文化が格闘してゐる、逞しい牡牝の野獣が咬み合ひながら結婚するやうに……

かくて生れた混血兒の 新宿、都會人の鼻と野人の口を持ち、眼は溌剌たる新興精神にもえる盛り場

(判読不明なものは■に、旧字体の漢字の一部を改めています)

冒頭のアサヒグラフの今和次郎の研究でもありましたが、新宿は昼間と夜(夕方以降)で見せる顔が異なりました。

「新宿の昼間の通行人は主婦や学生を加えた大群だが、夕方から入れ替わって出てくる群衆は、カフェや飲み屋を渡り歩くサラリーマンたちである」(昭和6(1931)年、『大新宿』)

震災前までの客層は新宿遊郭へ通う客だったのが、昭和に入ってからはその隣、駅側へと流れ、新宿遊郭は最盛期に比べ減少したのに対して、喫茶店、カフェー、バーなどは増加を続けました。

震災後のエロブームの中、新宿も注目を浴び、特に若いサラリーマンや学生、そして新宿にたむろした芸術、文学を志す青年の客層が多かったと言われています。

カフェー街

現代でカフェと言うとコーヒーや紅茶、軽食を提供する場となっていますが、戦前は喫茶店からキャバレーまでと幅広くカフェと言われました。これという定義はないですが、だいたい酒も出るイメージでよいかと思います。震災後は関西方面からエロサービスが中心のカフェが入り込んだことから、キャバレー化が進んでおり、新宿のカフェ街も銀座と並んで有名となっていました。

新宿のカフェ街は広範囲に及んでおり、大体3つの地域に分類されます。

・ムーランルージュの前の通り(通称ムーラン通り)から三越の裏

処女林、パリ、エビス、聚楽、麗人座会館、赤玉などの大きなカフェが存在しました(一説には女給100人!などというカフェも)。

・新宿二丁目、新宿遊郭のあたり

古い……、と言われていますが、新宿遊郭自体、移転してそれほど経っていません。それでもやはり、古き良き内藤新宿の雰囲気が漂っていたようです。

・三好野の裏

狭い路地にぎっしりと小さなカフェが並んでいたと言われています(現代……、ひと昔前の裏路地に並ぶスナック、バーのような雰囲気でしょうか)。

新宿遊郭

内藤新宿は江戸期より岡場所として栄えました。明治維新の混乱期は一時低迷したものの落ち着いてくると吉原、洲崎に次ぐ遊里となりました。旧甲州街道沿いに点在していた妓楼に対して、皇室庭園であり、海外からの賓客も招く新宿御苑の前に妓楼があるということを問題視されて、 大正7(1918)年に当時の新宿2丁目(現在の3丁目)に移転命令が出されました。

新宿大火もあって、1年遅れの大正11(1922)年に移転が完了、二業指定(だいたいは三業なのですが、まずは二業だったらしいです)を受けて遊郭として成立します。

震災後、吉原、洲崎とも焼けてしまったために、二丁目と言えば新宿遊郭を指すようになります。

しかし、震災後、新宿の膨張、発展によって新宿駅が繁華街、盛り場の中心となり、新宿遊郭は逆に縮小傾向にあり、新宿の歓楽街としての性格が強まるにつれて遊女屋の数が減っていっています。

戦後、昭和21(1946)年にGHQから公娼廃止後、今度は風俗営業の許可を受けて赤線地帯になりました。

また、このすぐ近くに無許可のいわゆる青線地帯もあったことは有名です。

新宿園

浅草のルナパークのようなごく短い期間(大正13(1924)年9月~大正15(1926)年4月)に新宿に存在した遊園地です。番衆町(現在の新宿5丁目のあたり)には「新宿将軍」と呼ばれた浜野茂(大正3(1914)年に死去)の広大な邸宅がありました。

この邸宅、なんと約3万坪もの広大な土地を有していました。このうち約1万坪を箱根土地株式会社が買収し、大正13(1924)年9月に新宿園として遊園地を開園します。

(箱根土地は国土計画、後のコクドの前身で、現在の西武グループの親会社の一つです)

開園当初、入園料は10銭、翌年に孔雀館(映画)、白鳥座(演劇)、庭園劇場(舞踊)も開業して、すべて込みで50銭に値上げされました。

白鳥座には、当時の流行でもあった少女歌劇団を設立、専属で出演させています。

この値上げの為か客足は伸びず、同年中に入園料を20銭に下げました。それでも客足は戻らず、結局大正15(1926)年4月には閉園となり、施設の一部が国立大学町に移設されるなどしました。

閉園当初は興行を売却する予定だったようですが、結局それも諦めて分譲されました。

新宿大火

大正10(1921)年の3月26日、夜8時頃に新宿3丁目(現在の2丁目)から出火、北西の烈風に煽られて燃え広がります。当時、移転したばかりだった新宿遊郭(新聞記事には牛尾ヶ原遊郭)から南へと延焼、新宿御苑にまで達する勢いでした。

一時は軍隊まで出動して新宿御苑を守り、翌日の朝2時半頃に鎮火しました。末廣亭のあったあたり、大宗寺の前まで燃え広がっており、全焼532戸、半焼18戸、死傷者39名(この時点で)の被害を出しました。

消火後、花園神社などの近隣の寺社、新宿御苑の正門を開放するなどして罹災者が収容されています。

東京日日新聞に「牛尾ヶ原新遊廓は今月一杯にて全部移転済みとなる都合にて残れるは数軒のみなりしが悉く焦土」とあるほどに被害地域は移転後の新宿遊郭で、遊女たちが洲崎や吉原に一時退避したとも記載されています。

関東大震災のときは東京全域が被災したため、あまり気にされていなかったこともありますが、この新宿大火時、火事によって電線が切れて交通が遮断された、と記事にも出ています。

鎮火後、送電線は速やかに復旧、止まっていた電車も再開したのですが、火事の様子を見物しようとした野次馬たちと、復旧のために現場入りしようとした作業員や、鉄道関係者で大混雑したと言われています。

新宿周辺の寺社仏閣

新宿に限った話ではないですが、伝統、歴史のある寺社仏閣は少なくありません。代表的、有名、特徴のある、あるいは単なる筆者の趣味で新宿周辺のものを紹介します。

花園神社

創建は不明ですが、江戸幕府の開府時より新宿の総鎮守であったと言われています。花園の由来について、元は現在の三越の辺りにあった場所より尾張藩下屋敷の庭の一部に移転した際、花が咲き乱れていた花園の跡であったために花園を冠するようになったと伝えられています。

現在は花園神社ですが、真義真言宗豊山派愛染院の別院である三光院が合祀されており、三光院稲荷、あるいは四谷追分稲荷とも呼ばれていました。

明治維新後、神仏分離令によって三光院は分離、廃絶、村社稲荷神社となります。

その後、稲荷では紛らわしいということで大正5(1916)年に花園稲荷神社となりました(花園神社が正式名称となったのは昭和40(1965)年のことです)。

毎年11月の酉の日に行われる酉の市は、明治期から始まったとされています。

もともと、花園神社で合祀している、内藤新宿にあった大鳥神社の御祭神である日本武尊の御命日である11月の酉の日にちなんで行われるようになったものです。

見世物をはじめ様々な出し物で有名ですが、それは戦後のことで、それ以前について不明です(大寅興行社が戦前でも花園神社で興行を行っていた、という資料は見られます)。

成覚寺(じょうかくじ)

文禄3(1594)創建で、十劫山無量寿院と号します。吉原の浄閑寺のように、内藤新宿にも成覚寺という投げ込み寺がありました。こちらも浄土宗です。

遊里、遊郭で遊女のことを子供と呼ぶことから、子供合埋碑があり、玉川上水での入水者(中には遊女との心中の)を弔う旭地蔵などがあります。

安永4(1775)年に『金々先生栄花夢』で有名になった恋川春町の墓もあります(恋川春町は、戯作者、浮世絵師で黄表紙(大人向けで絵がメインの物語)の祖とも言われています)。

太宗寺(たいそうじ)

正式名称は、霞関山本覚院太宗寺(かかんざんほんかくいんたいそうじ)です。慶長元年(1596年)頃に開かれた浄土宗の寺院です。

内藤新宿内にあったこともあって、門前町が発展しました。また、内藤家の菩提寺でもあり、広大な敷地を誇りました。

江戸六地蔵の一つで三番目で、正徳2年(1712)に建立されました。この地蔵は夏目漱石の『道草』においてよじ登ったと描写されており、漱石は新宿の塩原昌之助の養子に出されていたころ太宗寺の裏手に住んでいました。

このほか、「内藤新宿のおえんま様」の閻魔像、「葬頭河の婆さん」の奪衣婆像など現在の新宿区指定有形文化財が数多く存在しています。

稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ)

創建は不明ですが、承応2(1653)年に福瑳稲荷を勧進した稲荷社で、その後、天保3(1832)年に熊野から鬼王権現が勧進されて合祀、稲荷鬼王神社となります。(鬼王権現はすでに熊野にはなく、この稲荷鬼王神社だけになっているというなんとも謎な権現です。明治時代にこの鬼王権現は月夜見命、大物主命、天手力男命であるとされています)。

江戸期より『豆腐断ち』なる信仰があり、病気になったら豆腐を断って治すなどが有名でした。

また、鬼を祀っていることから節分のときに「福は内、鬼は内」と豆をまくことも有名です。

十二社熊野神社

新宿駅の西側にある熊野三山、十二所権現を祀ったので十二社と呼ばれています。創建は室町時代に中野長者と呼ばれていた鈴木家によるものと伝説が語られています。江戸期には熊野十二所権現社と呼ばれて、江戸幕府による整備も行われていました。

複数の池や滝を擁する江戸の郊外にある景勝地となり、池の周りには茶屋が並んで賑わいました。明治期に入ると料亭などが出来て、多数の芸妓を擁したほか、池に船を浮かべて楽しんだと言われています。

江戸期には滝が多い土地でしたが、明治に入って淀橋浄水場の工事などによって大半が整備、埋め立てられていました。